Дорогая редакция,

Пишет вам Николай из Петербурга, 1998 года рождения. Я тут на ютубе заслушал песню в исполнении Лени Федорова, называется «Элегия», на слова А. И. Введенского. Песня хорошая, но я ничего не понял.

Полез в интернет. Начал с Википедии: ru.wikipedia.org/wiki/Элегия_(Введенский). Там написано: кто повлиял на Введенского, на кого повлиял Введенский и т.д. И про Брейгеля-старшего, и про «Слово о полку Игореве» написано, а по поводу того, о чем это стихотворение, у них сказано так:

«Элис Стоун Нахимовски, исследовательница из США, в публикации 1982 года сближает «Элегию» с лермонтовской «Думой» (1838). Оба поэта осмысливают потери своего поколения. «Мы» в обоих текстах — это живущее без нравственности поколение, равнодушное даже к физической любви, единственная перспектива которого — пустота и смерть».

А дальше — вот так:

«”Элегия” в некотором роде неоромантический текст: в ней развиваются типичные для романтизма мотивы «безумия, бреда, одиночества, мистической призрачности мира, противопоставления маргинального героя толпе и др. (формулировка Бурова — Ладенковой)».

Ох! — думаю я, — неужели об этом стих? Пошел по ссылкам. Нарыл статью Корнелии Ичин (Ičín, K. Zametki k razboru ‘Ėlegii’ A. Vvedenskogo в Wiener slawistischer Almanach Bd. 50. 2002 , 217-227): «Бог-смерть-время», «я», «мы», пятистопный ямб. Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, Соловьев, «жизнь как движение к смерти»… Так-так…

Нашел еще статью Бурова Сергея Глебовича и Ладенковой Людмилы Сергеевны в журнале «Новый филологический вестник», выпуск № 4 (31) / 2014: «”Элегия” А. И. Введенского: Мотив смерти в заглавии и эпиграфе». Во дают! 10 страниц о заглавии и эпиграфе. В списке литературы — 50 наименований. Выглядит солидно, но о чем стихотворение-то?

Посмотрел статью Олега Локманова «Статьи на случай: сборник к 50-летию Р. Г. Лейбова: Пушкинский канон в ”Элегии” Александра Введенского». Пишет:

«В отличие ото всех других взрослых произведений Александра Введенского, его знаменитая поздняя «Элегия» (1940), на первый взгляд, производит впечатление почти прозрачно ясного текста».

Ну, думаю, вот оно! Не тут-то было. Дальше написано:

«Однако уже на второй взгляд простота «Элегии» оборачивается иллюзией простоты, подобно тому, как мучительной сложностью часто оборачивается видимая простота самóй жизни (что, собственно, и составляет полускрытый сюжет стихотворения Введенского)». Подведем напрашивающийся итог, — перефразируя замечательную работу об одном из самых изощренных виртуозов цитатной игры, можно констатировать, что «перекличка с классическим<и> образц<ами>» в «Элегии» Александра Введенского «включает элемент развития, усложнения и полемики».

Так что же составляет-то сюжет, ежкин корень?! Хоть скрытый, хоть полускрытый, хоть вообще не скрытый! О чем стих-то, черт подери?! О чем Леня Федоров песню поет?!

В общем, я более или менее прочитал все, что есть на русском языке об «Элегии» в интернете. Анну Герасимову, Полину Барскову, Михаила Мейлаха… Прочитал Ольгу Мартынову:

«Введенский, со свойственный его поэтическому дару бесстыдством, всех обманул – это никакая не элегия, это ода. Ода на ужас. …С другой стороны – это дружеское послание (как Пушкин – Дельвигу). «Мы» в «Элегии» – это не то «мы», которое честно старается связать с собой мир, народ, время, как это было у Мандельштама («под собою не чуя страны»). Это мы на двоих, это они – два Орфея (ведь свет звезды бездушной – это бездушная звезда Хармса, но важно ли это? – не важно, если они два Орфея). Один Орфей Аполлон, другой – Дионис. А Олейников? Олейников – сатир, пан. Вообще самый страшный. Но это другая глава.»

Другую главу я читать не стал.

Потом нашел еще что-то, но не по-русски. Позвонил подруге, у нее пятерка по английскому. Она помогла: в заметке «Vvedensky’s Elegy» R. R. Milner-Gulland. The Slavonic and East European Review, Vol. 48, No. 112 (Jul., 1970), pp. 424-426 сказано: «… In this great, ironic, despairing burst of rhetoric he comes closer than anywhere else to social comment; more importantly, he sums up his artistic concerns and his apprehension of life in an age that had lost its bearings». И что, — я ей говорю, — это значит? А то, — она мне говорит, — это значит, что в этом великолепном ироническом отчаянном всплеске поэзии он ближе, чем где бы то ни было еще, подошел к социальному комментарию. А что, — говорит, — еще важнее, так это то, что он тут подводит итог своим художественным поискам и смыслу жизни в эпоху утраченных надежд. Что-то типа того, не знаю, как лучше сказать. Я так, — говорит, — с листа не умею.

Это было уже кое-что, но я стал дальше искать. И нашел статью Павла Успенского и Вероники Файнберг в Toronto Slavic Quarterly №58 за 2016 год под названием «Как устроена “Элегия” А. И. Введенского?» Серьезное дело: 75 страниц текста, три с хвостиком страницы литературы, 137 подстрочных примечаний. А главное, в самом начале сказано:

«В настоящей работе мы будем исходить из предположения, что текст скорее “прозрачен”, нежели “темен”, и при всех его семантических сложностях “ключи” и подтексты играют в нем второстепенную роль». А дальше они прямо говорят, что, вот, встают на точку зрения читателя, то есть на мою точку, и сейчас ответят на вопрос «о чем эти стихи?» Ну, думаю, слава Богу! Читаю:

«Итак, обобщая, можно сказать, что “Элегия” — это стихотворение об ужасе и негармоничности человеческой жизни и о постоянно маячащей впереди смерти, осознание которой дает человеку возможность осмысленно переживать полноту мира и приобщаться к ней благодаря вдохновению. Такое прочтение согласуется с преданностью Введенского одному кругу размышлений: время, смерть и Бог составляют тематический центр его поэзии».

А где социальный комментарий? А где надежд крушение? При чем тут время, смерть и Бог? Плохо дело. Распечатал я статью Успенского и Файнберг, и пошел я к деду по матери. Он с нами живет. Вот, говорю, дед, что написали Павел Успенский и Вероника Файнберг буквально только что в журнале Toronto Slavic Quarterly про “Элегию” Введенского. А ты, дед, что скажешь?

Дед стал читать вслух:

Так сочинилась мной элегия

о том, как ехал на телеге я.

Осматривая гор вершины,

их бесконечные аршины,

вином налитые кувшины,

весь мир, как снег, прекрасный,

я видел горные потоки,

я видел бури взор жестокий,

и ветер мирный и высокий,

и смерти час напрасный.

И что, значит, пишут тут твои литературоведы?

«Первая строфа продолжает эпиграф: герой едет на телеге, “осматривая” окружающий мир. Путешествие совершается одновременно в двух планах — в прошлом (“видел”) и в настоящем (см. далее в начале второй строфы “вот воин”, “вот конь”). Взгляд героя блуждает (мы видим чередование общего — “гор вершины” и частного — “вином налитые кувшины” планов), и видимое здесь и сейчас в данный момент стихотворения сливается с воспоминаниями: “я видел” “горные потоки”, бурю, ветер, чью-то смерть. Обратим внимание, что в длинном деепричастном обороте, затягивающем появление героя (строки 1-4), мир описывается как гармоничный, статичный и полный изобилия, однако с появлением “я” начинается перечисление пугающих и динамичных природных явлений (“бури взор жестокий”, ветер). “Смерти час напрасный”, заканчивающий перечисление, с одной стороны, подчеркивает относительность прекрасного и пугающего начал перед лицом смерти, а с другой стороны, подается как явление, которое не должно быть присуще миру (“напрасный”). В скобках отметим, что к девятой строфе этот тезис будет отменен, и смерть в конце “Элегии” станет единственной целью то ли путешествия, то ли существования.»

Ну, — говорит дед, — тут-то как раз все ясно, зря они навертели. В эпиграфе Введенский с тем же успехом мог бы написать «как я причащался святых даров сидя на толчке». Тут объяснять нечего. А дальше поэт, так сказать, вспоминает свою юность, 1917 год, романтизм социальной революции, надежды на прекрасную жизнь и всякое такое. Смерть, конечно, он видел, революции без смертей не бывает, но душа рвалась к вершинам и кувшинам, как у Высоцкого. Понял? — говорит, — читать дальше? Я говорю, — понял, читай.

Вот воин, плавая навагой,

наполнен важною отвагой,

с морской волнующейся влагой

вступает в бой неравный.

Вот конь в могучие ладони

кладет огонь лихой погони,

и пляшут сумрачные кони

в руке травы державной.

Читаем у Успенского и Файнберг:

«Едущий герой продолжает рассматривать окружающий мир (“вот…”), он видит воина, могучего коня, “державную” траву. В микросюжете о воине перед нами то ли новое впечатление, то ли воспоминание о напрасной смерти (“вступает в бой неравный”). В этой строфе набор образов и действующих лиц связан с движением, смелостью и готовностью 5 Введенский А. Полн. собр. произведений: В 2 т. / Сост. и подгот. текста М. Мейлаха и В. Эрля. Т. 2. М., 1993. С. 68- 69. 6 Анализируя “Элегию” в первом приближении, мы отчасти опирались на мысли Я. Друскина о композиции стихотворения (Друскин Я.С. Звезда бессмыслицы // “…Сборище друзей, оставленных судьбою”. А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: “чинари” в текстах, документах и исследованиях: В 2 т. / Сост. В.Н. Сажин. Т. 1. М.: Ладомир, 2000.С. 411-413). 5 действовать. Строфа при этом разбивается на две противопоставленные части: воин на семантическом уровне связывается со смертью, а конь, наоборот, с проявлением жизненной силы (хотя результатом погони также может быть чья-то смерть). Но вместе с этим воин одновременно принадлежит природному началу – он “плавает навагой” и, таким образом, он не включается во множество страдающих людей, о которых будет идти речь ниже. Образы второй строфы противопоставлены началу первой, как будто всякое движение и всякое проявление жизни (от появления “я” до погони) ведет только к смерти, а прекрасное должно быть только статичным. Вместе с тем, окружающий мир во второй части строфы одушевляется, и трава предстает сначала “могучими ладонями”, а потом “рукой”. Прилагательное “державная” здесь лишается государственных коннотаций и связывается с семантикой “величественности” и “значительности” окружающего мира. Отдельно следует обратить внимание на предпоследнюю строку – “и пляшут сумрачные кони”. Возможно, здесь, действительно, речь идет о нескольких конях, а возможно, перед нами скользящая тень бегущего коня, которая в сознании воспринимающего субъекта множится, и ему кажется, что бежит несколько лошадей. Вместе с тем движение коня восхищает героя и воспринимается как эстетическая категория (“пляшут”). Таким образом, введенная ранее в текст оппозиция статичного и подвижного начинает размываться, и пока, в рамках второй строфы, она смещается в сторону противопоставления человеческого и животного начала.»

Ой, — говорит дед, — батюшки святы! Во дают твои Успенский и Файнберг! Про навагу я не знаю, а про отвагу — это понятно. Не корягой же воину плавать? Гражданская война, тачанка-ростовчанка, ковыль степной, кони, там, и все прочее. Неуловимых мстителей смотрел? Погоня, погоня, погоня, погоня, в горяче-е-ей крови… Вот про это тут. Дальше.

Где лес глядит в полей просторы,

в ночей неслышные уборы,

а мы глядим в окно без шторы

на свет звезды бездушной,

в пустом сомненье сердце прячем,

а в ночь не спим томимся плачем,

мы ничего почти не значим,

мы жизни ждем послушной.

А вот комментарии специалистов, — говорит дед:

«В третьей строфе созерцание окружающего мира переходит в обобщенно- отвлеченное размышление. Одушевленный и статичный лес (как в конце строфы №2 одушевленный простор — “в руке травы”), как бы глядящий в поля и в ночь, провоцирует ассоциацию с людьми, с “нами”, противопоставленными природе и героям предыдущих строф. Здесь начинается растянувшийся на четыре строфы (до строфы №7) приговор современному человеку, а герой из одинокого путешественника превращается в часть социума, от лица которого и начинает говорить. Обобщенное “мы” не может разглядеть в мире ничего прекрасного (“мы глядим на свет звезды бездушной”). Люди страдают от ненужной робости и невозможности жить естественно (“в пустом сомненье сердце прячем”, “в ночь не спим”), от своих переживаний, а также от собственной незначительности (“мы ничего почти не значим”). Однако при всей их человеческой ущербности и несчастии (см. далее – “цветок несчастья”), они не хотят менять свою жизнь и, как дети, ждут, что им кто-то объяснит нехитрые правила повседневной жизни (здесь, возможно, возникают политические ассоциации: послушное большинство, толпа).»

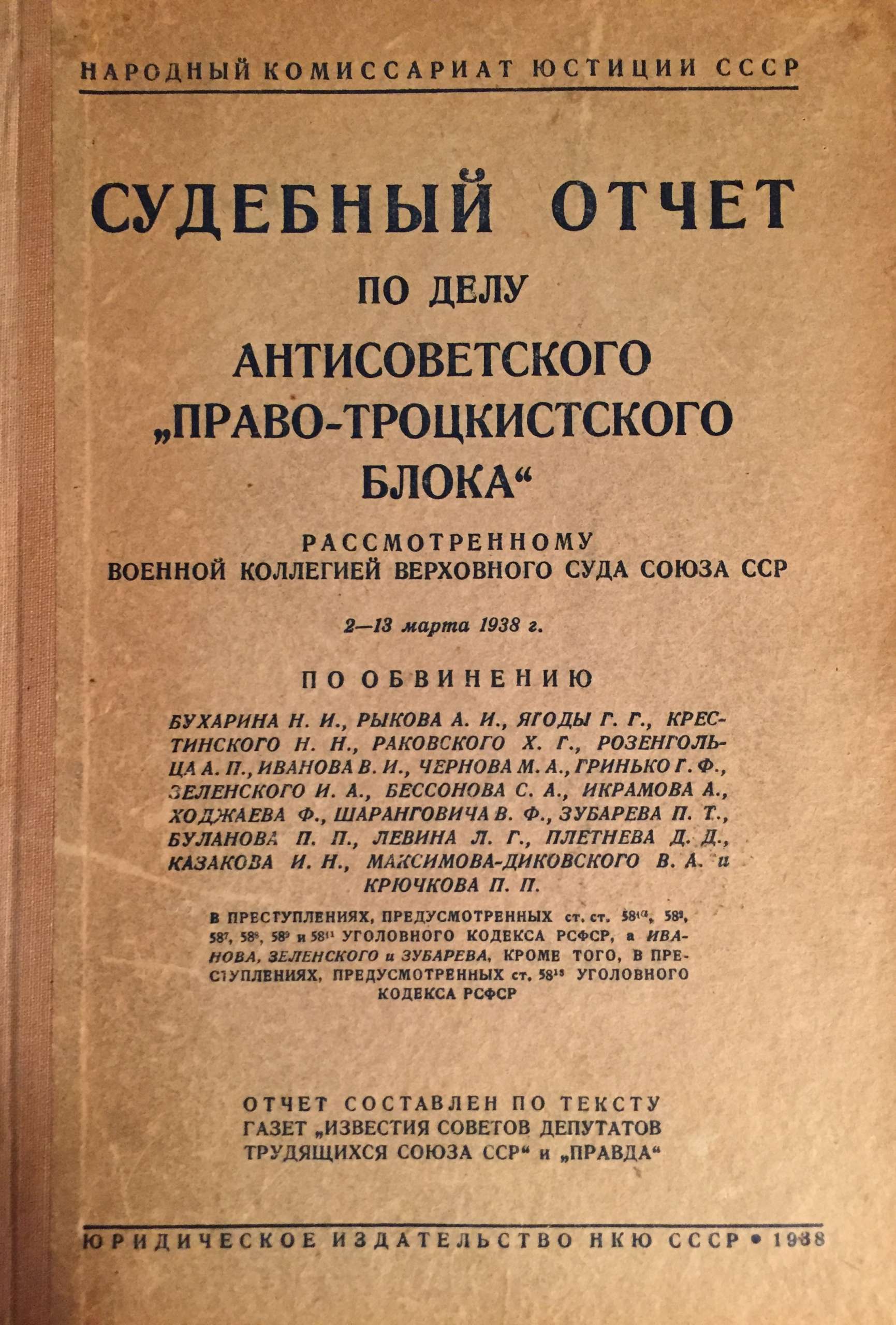

Ничего тут, — говорит дед, — обобщенно-отвлеченного в помине нет. Кончилась революция, кончилась гражданская война, кончилась романтика. Начался кошмар советской жизни. Все под глазом, все под колпаком, все как на ладони. Человек — ничто, и звать его никак. ВЧК-НКВД. Слыхал, — говорит, — про такие организации? Пришли — забрали. Страшно. Не уснуть. Смотришь в окно на звезду и думаешь «когда за мной?» Вот как ты сегодня новости смотришь по телеку, а тебе сообщают: этого за взятку, этого за растрату. А тогда, в 30-х, брали ни за что. Теперь, наверное, тоже ни за что, но не всех подряд. И люди тогда исчезали тысячами и десятками тысяч, исчезали навсегда, без суда и следствия. Вот про это Введенский и пишет. Понял? Понял, — говорю, — читай дальше.

Нам восхищенье неизвестно,

нам туго, пасмурно и тесно,

мы друга предаем бесчестно,

и Бог нам не владыка.

Цветок несчастья мы взрастили,

мы нас самим себе простили,

нам, тем кто как зола остыли,

милей орла гвоздика.

А что нам по этому поводу сообщают ученые люди?

«Страдание людей оказывается не только безвольным, но и больным, поскольку люди упиваются своим отчаянием. Не знающие высокого чувства (“нам восхищенье неизвестно”), они “друга предают”, взращивают “цветок несчастья” и прощают себя за низкие поступки (“мы нас самих себе простили”). Нет нужды оглядываться на моральные или высшие ценности – в мире для них нет ничего трансцендентного, а “Бог не владыка” (ср. “свет звезды бездушной”). Люди не только не могут выразить свои чувства (см. в строфе №3 — “томимся”, “плачем”), но и предпочитают земные несчастья (“гвоздику”) небесам и живому началу (“орлу”). Люди противопоставлены животному началу: они остыли “как зола”, а могучий конь из второй строфы как будто наполнен огнем жизни (“в могучие ладони / кладет огонь лихой погони”).»

Ох! — говорит дед, — Транс-цен-ден-тально! Не, — говорит, — тут не про то, про что они пишут. Тут про то, что «сами виноваты». Врем, предаем, не веруем и т.п. Отреклись от идеалов, типа, свободы. Остыли, типа. Орел — старый режим, а гвоздика — новый. Ленина с гвоздикой в петлице видел? Красная гвоздика — цветок революции. А… — говорю, — цветок несчастья, да? Ну да, —говорит, — сами и взрастили. Дальше? Едем дальше:

Я с завистью гляжу на зверя,

ни мыслям, ни делам не веря,

умов произошла потеря,

бороться нет причины.

Мы все воспримем как паденье,

и день и тень и сновиденье,

и даже музыки гуденье

не избежит пучины.

Ну, — говорит дед, — а что Успенский с Файнберг? Посмотрим:

«Именно потому, что животное начало наполнено жизнью и естественностью, герой, разочаровавшийся в человеке, его мыслях и делах, “с завистью глядит на зверя”. В этой строфе снова возвращается “я” — как проблеск сознания, выстраивающий вещи в их истинной иерархии, однако субъект практически сразу растворяется в воображаемом множестве людей. Он, как и другие, принимает решение о безучастии и моральной капитуляции (“бороться нет причины”; ср. бой с пучиной в случае воина), но все-таки, в отличие от других, осознает безысходность и трагичность нынешнего положения (“умов произошла потеря”). Вернувшееся местоимение “мы” связывается далее исключительно с отрицательным началом: для людей ничего не имеет смысла и все кажется случайным (“и день и тень и сновиденье”). Даже произведения искусства (прекрасное) ничего не значат, поскольку их, как и людей, ждет исчезновение: “музыки гуденье не избежит пучины”.»

Да нет, — говорит дед, — тут не про того зверя. Не про коня и быка, не про льва и бабочек. Моральная капитуляция субъекта. Надо же! Что-то твои специалисты совсем запутались. Тут про «нового человека» — зверя. Про Шарикова, типа. «Собачье сердце» смотрел? Введенский глядит на него с завистью, потому как этому зверю все хоп-хны. Хорошо ему, зверю-то, в этом новом мире. За что бороться? За кого? За это тупое послушное быдло? Все равно все прахом пойдет. Вот ты вот, например, борешься? Нет же? И я — нет.

В морском прибое беспокойном,

в песке пустынном и нестройном

и в женском теле непристойном

отрады не нашли мы.

Беспечную забыли трезвость,

воспели смерть, воспели мерзость,

воспоминанье мним как дерзость,

за то мы и палимы.

А об этом что? Почитай мне, а то глаза устали. Читаю:

«Строфа строится как доказательство безысходности положения людей. В самом деле, для “нас” нет ничего приятного и важного в бескрайней и бесконечной (море, “пустынный”) природе. Она способна вызывать только неосознанную тревогу (“беспокойный прибой”), а также чувство одиночества и несоответствия человека окружающему миру (прилагательные “пустынный” и “нестройный”). “Отрады” нет и в любви, и в сниженном ее изводе – плотских утехах: то, что могло бы быть естественным с природной точки зрения, нам кажется “непристойным”, причем “непристойность” здесь явно иронична. “Наше” существование – это расплата за бессмысленную жизнь, в которой мы упиваемся нашим “падением” и мерзостью наших поступков, а также всем антиэстетическим (“воспели смерть, воспели мерзость”), в которой даже воспоминание о былой свободе и о 7 человеческом предназначении — при нежелании что-либо менять — уже кажется дерзостью, требующей наказания неизвестно почему (“за то мы и палимы”, однако кто является агентом этого карательного действия — неясно). При этом к концу строфы патетика усиливается настолько, что переходит в иронию. Следует обратить внимание, что в этой строфе человеческая жизнь неожиданно сопрягается с идеей творческого начала (“воспели смерть, воспели мерзость”), которая потом “срифмуется” с финалом “Элегии”.»

Ну да, типа того, — говорит дед, — только что-то они тут опять напутали. Как это неизвестно почему и как это неясно — кто агент? Все тут ясно. Введенский-то что говорит? Что ничего мы со своим романтизмом, со своей горячей юностью не добились. Думали: пей, люби, гуляй, коли-руби! Отречемся от старого мира! Маяковский-Безыменский-Багрицкий. Авангард вшивый, вот кто мы. Опять-таки — сами виноваты: не то воспели.

Летят божественные птицы,

их развеваются косицы,

халаты их блестят как спицы,

в полете нет пощады.

Они отсчитывают время,

Они испытывают бремя,

пускай бренчит пустое стремя —

сходить с ума не надо.

И что?

«В этой строфе, как и в следующих двух, голос повествователя уже отходит от “мы”, но и не становится “я”, интонация же становится скорее назидательной и объективизирующей. Вероятно, строфы №7-9 — это своего рода внутренняя речь героя. В строфе подхватывается тема наказания (“за то мы и палимы”), но предстает она здесь как тема божественного суда, переплетающегося с больничными образами. Появление “божественных птиц” не только в очередной раз подчеркивает контраст гармоничного животного начала и убожества человека, но и воспринимается как беспощадное осуждение людей. “Халаты” — это и оперение, и ассоциация с больницей, — местом, где человека будут то ли лечить, то ли убивать. Их блеск, уподобленный блеску “спиц”, напоминает то ли о вязальных спицах, и тогда по смежности возникает ассоциация с мойрами (ср. “они отсчитывают время”), то ли о спицах колесных, и тогда допустима ассоциация с пушкинской “Телегой жизни”. Беспощадный полет птиц, в свою очередь, может напоминать об античных богинях мести Эриниях или о Стимфалийских птицах. В предпоследней строке строфы №7 (“пускай бренчит пустое стремя”) всадник, видимо, тот, кто на могучем коне отправлялся в погоню во строфе №2, падает с лошади. Человек, таким образом, никак не может слиться с животным началом. Более того, всадника (как и воина в строфе №2), скорее всего, ждет смерть, поскольку птицы несут гибель (“нет пощады”). Вероятно, с этого места лирический герой отождествляет себя одновременно и с всадником, и с человеком в телеге (см. эпиграф), которого везет возница. В последней строке подогревается ощущение надвигающегося ужаса, от которого можно потерять рассудок. “Сходить с ума не надо” — скорее обращение к самому себе, чем ко всем людям, которые уже не способны внять этому голосу (“умов произошла потеря”).»

Атас! — говорит дед, — просто атас! Мойры, эринии, Стимфалийские птицы, Сцилла и Харибда! Клянусь, — говорит, — Зевсом, губит народ эрудиция… Введенский пишет, — Коля, — что теперь и до нас очередь дошла. Эти ребята в блестящих плащах и хромовых сапогах придут за всеми. Конь наш романтический ускакал, и всех нас сейчас, спешенных, сталинская машина перемелет и, как выше было отмечено, есть за что. Понял? Понял, — говорю, — а почему не надо с ума сходить? Потому, — говорит, — что все логично. Типа, вот причина, а вот — следствие.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный,

пусть рысью конь спешит зеркальный,

вдыхая воздух музыкальный —

вдыхаешь ты и тленье.

Возница хилый и сварливый,

в последний час зари сонливой,

гони, гони возок ленивый —

лети без промедленья.

Ну а тут, — дед говорит, — чего пишут? Вот, — говорю:

«В этой строфе мир опять предстает прекрасным: бежит ручей, в нем отражается бегущий конь (ср. строфу №2, в которой, возможно, роль отражения играла тень коня). Совершенный природный мир подобен музыке, но он(а) оказывается губительным(ой) для героя: “вдыхая воздух музыкальный, / вдыхаешь ты и тленье”. Однако лучше принадлежать природному миру и умереть, чем опять становиться частью “мы”, для которого музыка ничего не значит. Поэтому вознице (телега с возницей немотивированно заменяют всадника) велено “гнать без промедленья” и поэтому же близка смерть — “последний час зари сонливой”.»

Мир, — говорит дед, — отнюдь не предстает прекрасным в этой строфе. Отнюдь. Речь идет о том, что когда автор, так сказать, данного стихотворения стремился к вершинам и кувшинам, то он вместе с «воздухом музыкальным» и прочей романтикой вдохнул и тление. Ну и теперь деваться некуда, только прямиком на кладбище. Так что замену, если хочешь, всадника на возницу никак нельзя признать не-мо-ти-ви-ро-ван-ной. Или как там? Да и выбора, как ты догадываешься, у автора теперь нет. Надо было раньше правильный выбор делать. Поезд ушел. Давай последнюю строфу, что ли…

Даю:

Не плещут лебеди крылами

над пиршественными столами,

совместно с медными орлами

в рог не трубят победный.

Исчезнувшее вдохновенье

теперь приходит на мгновенье,

на смерть, на смерть держи равненье

певец и всадник бедный.

Ну-с, — говорит дед, — а тут что нам предлагают? Вот, — говорю, — что предлагают:

«Выбранный путь — правильный, однако он не сопровождается победной радостью (“не плещут лебеди крылами / над пиршественными столами, / совместно с медными орлами / в рог не трубят победный”). При этом в сознании говорящего субъекта произошел важнейший смысловой сдвиг: животный и человеческий миры теперь, хотя бы через отрицание, способны к объединению — орлы могут стать медными, а потом ожить, как и приготовленные (?) лебеди. Пика, катарсического объединения человека и природы еще нет, но, возможно, оно может настать перед самой смертью или в сам миг смерти. Другое доказательство правильности выбранного пути — пробуждение творческого начала, появление вдохновения, которого не было в мире людей (“нам восхищенье неизвестно”). Именно поэтому необходимо держать равнение на смерть (повторение это специально подчеркивает): приближаясь к ней, можно обрести единение с миром природы / животным миром и вернуть творческое начало. Здесь же происходит еще одна трансформация: пассивный путешественник (см. в эпиграфе – “ехал на телеге я”), которого везет “возница хилый и сварливый”, становится поэтом и одновременно всадником (видимо, тем самым, без которого опустело стремя). Стоит обратить внимание, что предпоследняя строка строфы №9 перекликается с последней строкой строфы №1 — “и смерти час напрасный”.»

Пика, — говорит дед, — катарсического! Объединения, понимаете ли, человека с природой! Доказательство правильности выбранного чего? Пути? Ох, нет, — говорит дед, — выбранный путь был неправильный, о чем, собственно, и вся история, или, если хочешь, элегия. Никаких пиршественных столов, орлов, лебедей, рябчиков и ананасов, которые к орлам прилагались, нету. Все, гуд-бай! Каюк-капут-крышка тебе, поэт с большой буквы. А ты-то думал, Александр Иванович, бедолага…

Я говорю: Дед, это еще не все. Вот они еще тут дальше пишут:

«Здесь может возникнуть вполне допустимая ассоциация, что все стихотворение — как бы воспоминание о смерти, своего рода взгляд души “с высоты” на “брошенное тело”. Финал “Элегии”, таким образом, связывает между собой смерть, природный мир и поэзию. Итак, обобщая, можно сказать, что “Элегия” — это стихотворение об ужасе и негармоничности человеческой жизни и о постоянно маячащей впереди смерти, осознание которой дает человеку возможность осмысленно переживать полноту мира и приобщаться к ней благодаря вдохновению. Такое прочтение согласуется с преданностью Введенского одному кругу размышлений: время, смерть и Бог составляют тематический центр его поэзии.»

Да-а-а, — говорит дед, — такие дела… Ассоциация возникнуть не может, как раз потому, что ассоциация эта — недопустимая. Нет, Коля, стихотворение это не о природном мире и не о поэзии. И не об ужасе человеческой жизни. И даже не о смерти. А о том, что ежели ты, певец с большой буквы, воспел не то, что надо, то и кончишь плохо. Хотел вершины-кувшины? Презрел ради идеи моральные основы, так сказать? Вот и получай. Про тематический центр вообще поэзии Введенского я тебе ничего сказать, Николай, не могу. А вот о тематическом центре «Элегии» — могу. И совершенно прав твой американец, как его там. Действительно, отчаянное стихотворение, вопль, я бы даже сказал. Вопль человека, который осознал, что выбранный им в юности на горячую голову путь привел и его самого, и его друзей, и его народ к страшному концу: к Сталину, к социализму, к озверению, к смерти. А уж с семантикой ты сам разберешься. Слов в русском языке много.