The title of this essay is taken from a paper by Philip Kolb published in 1938 by The Johns Hopkins University Press in Modern Language Notes [1]. I just replaced the full stop with the question mark because I am not sure whether the article discussed below is genuinely lost or it’s just our ignorance. A couple of weeks ago, working on a biography of Maurice Joly, we stumbled upon a newspaper note in the Sunday, July 19, 1896 issue of Le Gaulois, titled Une Épave de l’Ancien Bateau and signed Tout-Paris. A relatively quick search revealed that starting from the mid-1890s, Marcel Proust signed his articles in Le Gaulois precisely this way [2], [3]. So far we did not manage to find any reference to Une Épave de l’Ancien Bateau anywhere in the body of digitally-accessible knowledge.

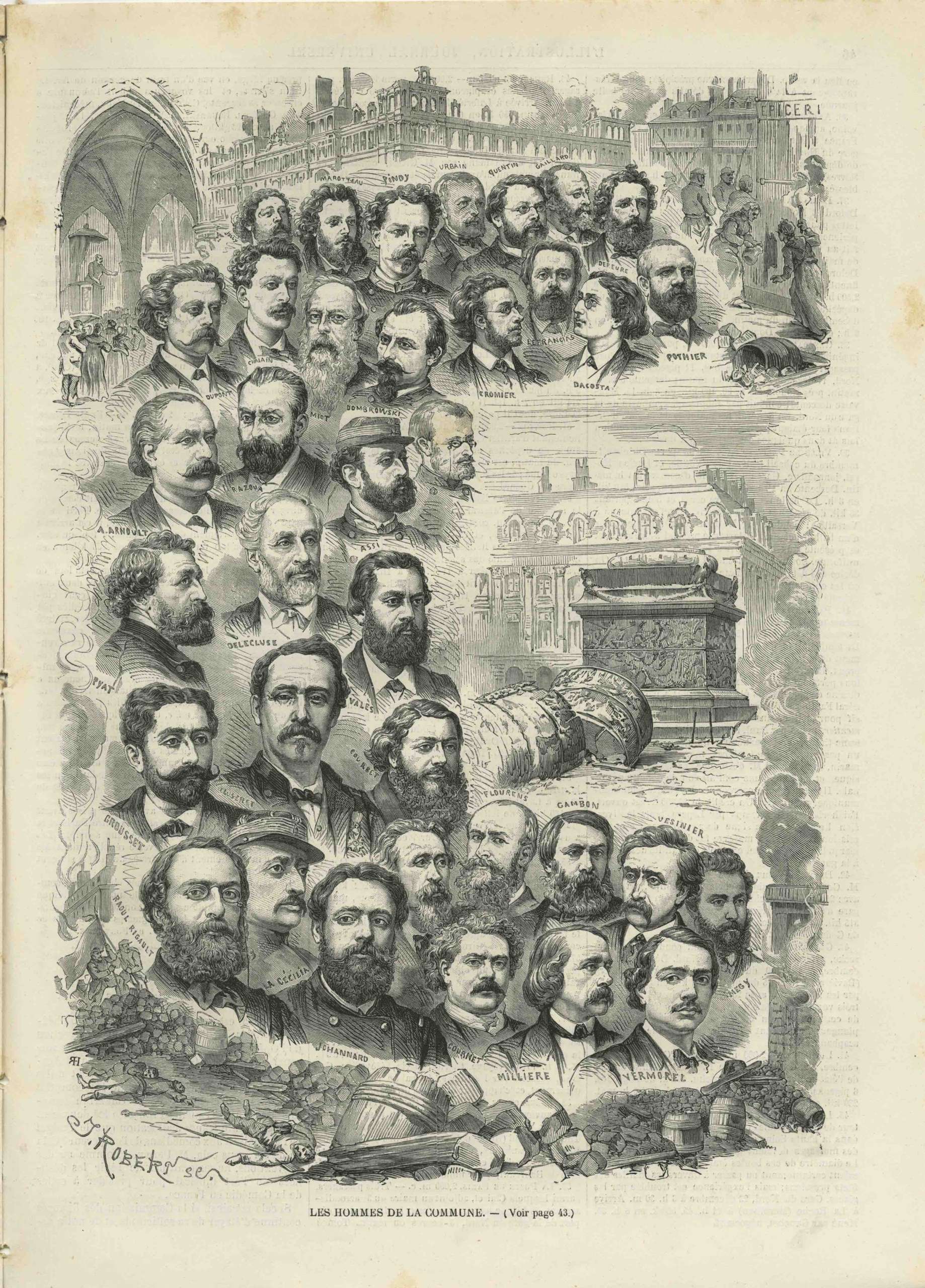

The Proust’s article is a homage to a French writer Maurice Joly (1829-1878). I said ‘a writer’, but he may also be called an attorney-at-law or a politician. He is most known for his book Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu [4], and the book itself is most known for being plagiarized by the Russian antisemites to produce infamous Protocols of the Elders of Sion at the beginning of the 20th century [5]. As an attorney, Joly didn’t acquire a glory. As a politician…? — a would-be-politician. I would characterize Maurice Joly as a third-tier homme-de-lettres, who’s literary figure was obscured not only by the mountains such as Victor Hugo and Gustave Flaubert but even by the lesser rocks of Alfred de Musset and Alphonse Daudet. However, Marcel Proust wrote an article about him, and this article tells us that Marcel Proust read at least a few of Joly’s compositions. We still don’t know the content of the Proust’s library (not the ‘mental’ or ‘virtual’ library but the one with the books of matter), but we know that Proust profusely quoted from autobiographical Maurice Joly, son passé, son programme, written in 1870 [6]; and he at least browsed over Les affamés [7] and Dialogue aux Enfers, and praised the latter. Proust read a lot of contemporary newspaper articles about Joly; that’s how Proust learned what happened to Joly after 1870. In short, Proust was interested and fascinated by this man.

Proust portrays Joly as one of the best in his, Joly’s, generation. He says that Joly’s mind was sharp, impatient, and violent, that his aphorisms sometimes reached the height of La Rochefoucauld, that Joly was ambitious and talented, and despised mediocrity of his peers. It is most likely that a combination of contempt and bad luck defined his fate: loneliness, bitterness, then – suicide.

After reading Une Épave de l’Ancien BateauI felt a wave of warmness and compassion to Maurice Joly, a pauvre diable. Will you feel the same?

©2020 Sergei Varshavsky, Andre Doronin

1 – Philip Kolb. A Lost Article by Proust. Modern Language Notes, Vol. 53, No. 2 (Feb., 1938), pp. 107-109. — The Johns Hopkins University Press, 1938.

2- Caroline Weber. Proust’s Duchess: How Three Celebrated Women Captured the Imagination of Fin-de-Siecle Paris. — Knopf Publishing Group, 2018.

3 – https://www.theguardian.com/books/2018/may/26/proust-women-fin-de-siecle-paris-salons: In search of lost manuscripts: essays reveal Proust’s love of society women. By Dalya Alberge. Sat 26 May 2018 16.30 EDT Last modified on Wed 30 May 2018 13.15 EDT.

4 – Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIX siecle, par un contemporain. — Bruxelles, A. Mertens et fils, 1864.

5 – Сергей Нилус. Великое в малом. Часть 2-я. Близ грядущий антихрист и царство дьявола на земле. Записки православного. — Сергиев посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1911.

6 – Maurice Joly, son passé, son programme par lui-même. — Paris: Lacriox, Verbœckhoven et Ce., 1870.

7 – Maurice Joly. Les affamés. Études de mœurs contemporaines. — Paris, E. Dentu, 1876.

Below, we present to the public the article in its original French form and the Russian translation. For the Russian reader, we included short comments and an index of names mentioned.

UNE ÉPAVE DE L’ANCIEN BATEAU

Les hommes à qui nous devons l’état politique et social actuel sont à ce point médiocres qu’on se demande si leur génération n’était pas, d’aventure, exceptionnellement déshéritée. L’indigence n’est sans doute qu’apparente, et il se pourrait, au fond, que cette génération n’ait pas été pire que d’autres. Seulement elle a eu cette malechance que les meilleurs aient été les premiers à disparaître, laissant à de piètres ouvriers le champ de la vie et de l’action.

Au nombre de ces « meilleurs » fut peut-être un homme dont les journaux, il y a juste aujourd’hui dix-huit ans, parlèrent pour la dernière fois. C’était aux faits divers et pour raconter en quelques lignes banales son suicide. Car le malheureux commit ce crime, justement réprouvé par l’Église, de sortir volontairement d’une vie où il n’était pas heureux. Son nom n’a peut-être pas été imprimé depuis le mois de juillet 1878. Il s’appelait Maurice Joly.

Les lecteurs qui avaient l’âge d’homme à la fin de l’Empire le retrouveront cependant au fond de leur mémoire. Maurice Joly fut en ce temps-là une des personnalités les plus en vue de l’opposition. Il était du groupe des politiciens qui sont devenus le gouvernement au 4 Septembre. Logiquement il aurait dû aussi être un de nos maîtres comme ses camarades du Palais. Il leur était égal par l’ambition et supérieur par le talent. A ce titre, il mériterait bien que quelqu’un le découvrît, en ce temps où l’on s’amuse à exhumer des grands hommes ignorés.

Ambitieux, il l’avait été avec l’ardeur et l’impatience de son esprit agité, violent, irrité ; mais il y avait en lui un sentiment plus fort que l’ambition et qui a dominé sa vie : c’était le mépris.

Il ne put jamais prendre sur lui de traiter avec la gravité convenable les autres augures. Il appelait Jules Favre : « Gorgias. » Il disait de Grévy qu’il avait vécu dix ans sur un amendement qui n’était pas de lui et qu’il avait renouvelé sa réputation pour dix ans avec son mot : « Ni dupes, ni complices. » Il poursuivait de son ironie Jules Ferry, envers la personne duquel il se reconnaissait coupable de lèse-majesté. Quant à Gambetta, qu’il avait vu débuter au Palais, il était resté pour lui un orateur d’estaminet, une façon de neveu de Rameau à la voix stentorée qui rassemblait autour de lui les joueurs d’échecs par ses déclamations.

Par une contradiction commune à tous ceux qui méprisent les hommes, il subtilisa plus qu’il ne convient sur les moyens de les prendre et de les mener. Il est l’auteur d’un livre intitulé : Recherches sur l’Art de Parvenir.

Ce n’est pas le fait d’un homme avisé. Les habiles ne révèlent pas ainsi les secrets du métier et, d’ailleurs, ces choses-là se font d’instinct et non par principe. Maurice Joly a lui-même prouvé par son peu de réussite combien il y a loin de la théorie à la pratique.

***

Son livre n’en révèle pas moins beaucoup d’esprit d’observation et de rares qualités d’écrivain. Les aphorismes y atteignent parfois à la concision de La Rochefoucauld.

Le Tableau du Barreau de Paris, qui fut l’ouvrage de début de Joly, doit se trouver encore dans nombre de bibliothèques d’avocat ; mais celui de ses livres qui fit le plus de bruit est le Dialogues de Machiavel et de Montesquieu aux Enfers.

On s’étonne en relisant ce livre, de pure critique doctrinale et si gravement écrit, qu’il ait pu faire tant de tapage. Aujourd’hui il serait besoin de frapper plus fort pour être entendu.

Emprisonné quinze mois par l’Empire à la suite de son livre, Maurice Joly fut candidat à la députation à Paris en 1869. Il se présentait dans des réunions comme candidat insermenté, c’est-à-dire qu’il promettait à ses électeurs de refuser le serment à l’Empire. L’insermentation était la partie histrionique de sa plate-forme, destinée à amuser les badauds et à lui procurer cette facile célébrité qu’il dédaigna quand elle eut été conquise par Gambetta et Jules Ferry. Aurait-il été nommé ?

C’est douteux, car il n’avait pas su s’assurer l’appui des comités. S’il eût été député au 4 Septembre, sa destinée eût été changée, et qui sait ? peut-être un peu la nôtre. « Voyez-vous, avant tout, il ne faut pas être un pauvre diable, disait Talleyrand à Vitrolles, le jour que Bourrienne manqua la préfecture de police, faute d’une bonne voiture de place. Pour avoir été forcé par la res angusta domi de regarder à la dépense d’un fiacre, Maurice Joly fit une chute sur l’escalier des Grands-Augustins, comme il courait après l’omnibus qui devait le conduire à Belleville. Sa campagne électorale était terminée. Il eut à garder la chambre un mois.

Pareil mécompte au 4 septembre : il était couché, ce jour-là, avec la goutte sciatique.

Une occasion lui parut bonne pour obliger le gouvernement de la Défense nationale à compter avec lui. Le soir du 31 octobre 1870, une foule menaçante envahit l’Hôtel de Ville. Maurice Joly monta sur la table du conseil et proposa de laisser quarante-huit heures au gouvernement pour installer la Commune. Il pensait bien que le gouvernement ne saurait manquer de reconnaître le service qu’il lui rendait en lui procurant ce délai ; mais le peuple n’entendit pas de cette oreille. Il ne voulait pas s’en aller.

Seconde proposition de Maurice Joly, sans meilleur succès : que le gouvernement s’adjoigne cinq nouveaux membres à titre de garantie d’une meilleure gestion des affaires. Aurait-on pu encore oublier de le comprendre parmi les cinq, lui qui parlait ? Les envahisseurs n’écoutaient rien. Ils n’avaient qu’une idée en tête : c’était de capturer les membres de la Défense nationale. Là se bornait leur programme pour le moment. Les choses se gâtaient. On commençait à passer aux voies de fait. Maurice Joly songea à battre en retraite.

Fendant la presse, et non sans peine, il sortit de l’Hôtel de Ville, et peu d’heures après la garde nationale délivrait le gouvernement mais il était une des rares figures connues au milieu de la foule anonyme. Les journaux, dans le récit des événements de la nuit, lui attribuèrent un rôle important. Il avait dirigé une bande, disait l’un ; il avait tiré un coup de pistolet sur le général Trochu et craché à la figure de Jules Favre, disait un autre. Maurice Joly fit des affiches pour se justifier, mais il n’en fut pas moins arrêté et conduit au Dépôt, où il passa quelques jours.

***

Pendant les années qui suivirent la guerre et la Commune, Maurice Joly essaya de lutter encore. Il voulut créer un tiers parti républicain ; mais on porta contre lui l’interdiction de l’eau et du feu. On l’éconduisait de tous les journaux. Ses confrères avaient avec lui des sourires contraints et des froideurs calculées. Quand il entrait dans une salle de rédaction, les conversations s’interrompaient. Sur le boulevard, les mains hésitaient à se tendre et l’air de ses interlocuteurs laissait voir la hâte de finir l’entretien. Les gens qu’il abordait étaient toujours pressés. Non seulement il était compromettant, mais encore il était craint ; son caractère s’était aigri. Il avait le repart brusque et l’humeur revêche. Sanglier hargneux, sorti de compagnie, il fondait sur tout le monde à coups de boutoir.

En 1876, Maurice Joly publiait chez Dentu un roman qui fut d’abord être intitulé : Les Déclassés, et dont le titre définitif fut : Les Affamés.

C’est lui qu’il a peint dans ses personnages qui s’en vont par les rues, les yeux pleins de rêves trahis et le ventre creux, enviant le commerçant de détail et le garçon de café qu’ils aperçoivent derrière la vitre, joyeux et assurés du lendemain. Il leur fallait la renommée et les acclamations populaires. A présent, ils évitent les quartiers connus pour ne pas montrer leur redingote hors d’usage ou rencontrer un créancier. Ils se dissimulent et se font petits. A peine osent-ils franchir la loge du portier.

Et voici comment, il y a dix-huit ans, à pareil jour, les faits-divers annonçaient que Maurice Joly s’était tiré deux coups de pistolet en son logis, sous les toits du quai Voltaire. Il y avait une semaine qu’il avait annoncé son départ pour la campagne.

Depuis, on ne l’avait plus revu, et l’on ne s’était pas occupé de lui ; mais le concierge, cherchant la cause d’une odeur nauséabonde qui s’était répandue dans la maison, constata qu’elle provenait de l’appartement occupé par Maurice Joly. On alla chercher le commissaire, un médecin, un serrurier. La porte fut enfoncée. Le corps du suicidé était là, assis dans un fauteuil, devant sa table à écrire, où était ouvert son livre : Les Affamés.

Pendant dix jours, nul ne s’était informé de Maurice Joly ; aucune visite n’était venue, aucune lettre n’était arrivée pour lui !…

Tout-Paris

Газета «Le Gaulois» за 19 июля 1896 г., стр. 1.

©2020 (Перевел с фр. А. Доронин, редакция русского текста С. Варшавского, П. Де Мони)

Парижский блокнот

Обломок кораблекрушения

Люди, которым мы обязаны нынешним нашим политическим и общественным положением, настолько заурядны, что невольно спрашиваешь себя: а не было ли, ненароком, всё их поколение как-то особенно обижено судьбой? Но эта заурядность, без сомнения, лишь кажущаяся. На самом деле, в конце концов, вполне может статься, что это поколение ничем не хуже прочих. Просто ему не повезло: лучшие рано выбыли из строя, оставив на ниве жизни самых убогих её тружеников.

Одним из этих «лучших» был человек, о котором последний раз газеты писали ровно восемнадцать лет назад. Писали в рубрике «разное», и то лишь для того, чтобы в нескольких сухих фразах сообщить о его самоубийстве. Сей неудачник совершил именно это — справедливо осуждаемое церковью — преступление: добровольно покинул жизнь, в которой не был счастлив. И после июля 1878 года, его имя, вероятно, нигде и никогда более не упоминалось. Звали его Морис Жоли.

А между тем читатели, заставшие конец Империи[1] будучи уже в сознательном возрасте, могли бы отыскать это имя в дальних уголках своей памяти. Как раз в то время Морис Жоли был одним из самых видных деятелей оппозиции. Он принадлежал к той когорте политиков, которая позже стала «правительством 4-го сентября»[2]. По законам логики, он тоже должен был стать одним из наших правителей, как ими стали его товарищи по Дворцу правосудия[3]. Он был равен им в честолюбии, а талантом превосходил их. Поэтому Морис Жоли вполне достоин того, чтобы быть извлеченным из небытия; нынче принято развлекаться откапыванием великих людей, канувших в безвестность.

Его стремление к успеху совмещалось со страстностью и требовательностью его беспокойного, неистового и запальчивого ума. Он был честолюбив. Но им владело еще одно чувство, которое было сильнее честолюбия и которое определило его судьбу: чувство презрения.

Жоли так и не смог заставить себя уважать своих коллег по Дворцу правосудия. Жюля Фавра[a] он саркастически называл Горгием[4]. О Жюле Греви[b] он говорил, что тот десять лет поддерживал свою репутацию, выдавая чужую поправку к конституции за свою[5], а следующие десять — благодаря удачно оброненной фразе «ni dupes, ni complices»[6]. Он насмехался над Жюлем Ферри[c], говоря, что был осужден за оскорбление его, Ферри, величества[7]. Гамбетта[d], начало карьеры которого во Дворце правосудия Жоли застал, навсегда остался в его глазах трактирным оратором, эдаким «племянником Рамо»[8] с зычным голосом, собирающим вокруг себя любителей шахмат.

Однако в отличие от тех, кто просто презирает людей, он еще и предавался глубоким размышлениям, не соглашаясь с методами, которые люди используют для достижения успеха и привилегированного положения. Так из-под пера Мориса Жоли вышла книга под названием «Об искусстве выходить в люди»[9]…

Книга эта не была наставлением мудреца. Мастера не раскрывают секреты своего ремесла просто так. Да и что говорить, подобные вещи делаются инстинктивно и далеко не по плану. А своим личным примером неудавшейся судьбы Морис Жоли доказал насколько теория может быть далека от практики.

***

Тем не менее, эта книга является плодом наблюдательного ума и писательского таланта. Афоризмы в ней порой достигают высот Ларошфуко[e].

Начало творческой карьеры Мориса Жоли положила книжка «Очерк о парижской коллегии адвокатов»[10], которую все еще можно найти во многих адвокатских библиотеках. Но из всех его литературных произведений больше всего наделало шума вот это: «Разговоры Макиавелли и Монтескье в царстве мертвых»[11].

Читая его внимательно, удивляешься безупречности критического подхода и силе доказательств. Было бы странно, если бы ее публикация не закончилась громким скандалом. Правда сегодня, чтобы быть услышанным, пришлось бы постараться еще больше.

Отсидев за эту книгу пятнадцать месяцев в тюрьме по приговору Империи, Морис Жоли решил в 1869 году побороться за депутатский мандат[12]. На предвыборных собраниях он представлялся «неприсягающим кандидатом», то есть отказавшимся присягать на верность Империи. Мелодраматический отказ от присяги был включен в его избирательную платформу, чтобы развлечь зрителей и принести дешёвую известность, каковую он презирал, ежели она доставалась Гамбетта или Жюлю Ферри. Интересно, смог ли бы Жоли добиться избрания?

Едва ли, поскольку он не знал, как заручиться поддержкой комитетов. А будь он во время революции 4-го сентября парижским депутатом — его судьба, а возможно и наша, могла бы сложиться иначе… Кто знает? «Прежде всего — не быть бедным»[13], — сказал Талейран[f] де Витролю[g], объясняя, как Бурьенн[h] упустил место префекта полиции из-за отсутствия исправного экипажа. Морис Жоли, res angusta domi[14], решил сэкономить на извозчике, побежал по лестнице Великих Августинцев[15] к омнибусу, чтобы ехать в Бельвиль[16], и поскользнулся. На этом его предвыборная кампания закончилась. Жоли провел месяц в постели.

А непосредственно 4-го сентября он так же неудачно слег с ишиасом.

Наконец Морис Жоли решил, что представился подходящий случай заставить правительство национальной обороны считаться со своей персоной. Вечером 31-го октября 1870 года воинственно настроенная толпа захватила Отель-де-Виль[17]. Морис Жоли взобрался на стол в зале совещаний и призвал захватчиков дать правительству сорок восемь часов для провозглашения Коммуны[18]. Он рассчитывал, конечно же, что правительство будет ему благодарно за такую отсрочку; однако толпе идея Жоли не понравилась. Народ уходить не собирался.

Второе предложение Мориса Жоли также не имело успеха: он предложил, дабы поднять боевой дух правительства[19], дополнить его пятью новыми членами. А не забыли вписать в число этих пяти того, кто внес предложение? Инсургенты не слушали. У них на уме было лишь одно: арестовать членов правительства национальной обороны. В тот момент именно этим ограничивалась их программа. События развивались по наихудшему сценарию. Началось насилие. Тогда Жоли решил ретироваться. Не без труда пробившись через толпу, он покинул Отель-де-Виль незадолго до того, как члены правительства были освобождены подоспевшей к ним на выручку национальной гвардией. Однако Жоли был одним из немногих известных людей в безликой толпе, и газеты, освещая события той ночи, приписывали Жоли более значительную роль, чем он в действительности сыграл. В одной газете писали, что он был предводителем повстанцев; в другой — что он выстрелил из пистолета в генерала Трошю[i] и плюнул в лицо Жюлю Фавру. Морис Жоли организовал расклейку афиш в свою защиту, однако это не спасло его от ареста и помещения в тюрьму предварительного заключения при префектуре Парижа[20], где он и провел несколько дней.

***

В годы, последовавшие за войной и Коммуной, Морис Жоли пытался продолжать борьбу. Он собирался создать «Республиканскую третью партию»[21], однако встретил яростное сопротивление со всех сторон. Его выпроваживали изо всех газет. Коллеги встречали его натянутыми улыбками и прохладными приветствиями. Если он появлялся в редакции какой-нибудь газеты, все замолкали, прерывая беседу. Неуверенность, с которой ему пожимали руку на улице, и все поведение его собеседников выдавали их желание поскорее закончить встречу. Люди, к которым он обращался, вечно куда-то спешили. Общение с ним не только компрометировало, но и было опасным. Его характер стал желчным, поведение — резким, настроение – угрюмым. Как затравленный зверь, он в отчаянии кидался на всех без разбора.

В 1876 г. Морис Жоли опубликовал в издательстве Дантю[22] роман, который исходно назывался «Les Déclassés»[23], а в окончательной редакции был назван «Les Affamés»[24].

Герои книги, в которых легко узнается автор, бредут по улицам голодные, с глазами, полными обманутых надежд. Они завидуют счастливым и уверенным в завтрашнем дне продавцам в витринах магазинов и официантам за окнами кафе.

Они изголодались по славе и признанию публики.

Ну а сейчас они избегают знакомых кварталов, чтобы не показаться там в заношенных сюртуках, не встретить кредиторов. Они прячутся и стараются быть незаметными. Они боятся пройти мимо будки привратника.

И вот, восемнадцать лет тому назад, в этот именно день[25], в газетах появились короткие заметки о том, что Морис Жоли выстрелил в себя два раза из пистолета[26] в своей квартире на набережной Вольтера[27]. За неделю до этого он объявил, что уезжает в деревню. С того дня его больше не видели, и никто о нем не вспоминал до тех пор, пока консьерж, разыскивая причину распространившегося по всему дому зловония, не обнаружил, что оно исходит из квартиры, занятой Морисом Жоли.

Вызвали комиссара полиции, доктора и слесаря, взломали дверь. Обнаружили труп. Самоубийца сидел в кресле, перед письменным столом, на котором лежала раскрытой его книга «Les Affamés».

В течение десяти дней ни один человек не поинтересовался, а где же, собственно, Морис Жоли? Никто не сделал ему визита, и ни одного письма в его адрес получено не было!…

Tout-Paris

Комментарии

[1] Вторая империя Луи-Наполеона Бонапарта (Наполеона III), 1852-1870.

[2] В сформированное 4-го сентября 1870 года правительство республики вошли депутаты Парижа: Эммануэль Араго, Жюль Ферри, Жюль Фавр, Леон Гамбетта, и др. Это правительство также именовалось «правительством народной обороны».

[3] Парижская коллегия адвокатов (многие члены правительства народной обороны были адвокатами — членами Коллегии).

[4] Горгий (Γοργίας; около 480 до н. э.), Древнегреческий софист, крупнейший теоретик и учитель красноречия. См. заметку Мориса Жоли в газете Figaro № 792 от 18 сентября 1862, озаглавленную “Gorgias”.

[5] «Поправка Греви» вводила назначение президента советом министров, а не прямым народным волеизъявлением. Жоли же считает автором этой поправки Леблона. В действительности, «Поправка Леблона» касалась избрания президента Национальным собранием. (Поправки не прошли. Луи-Наполеон стал императором французов через плебисцит в 1852 г.). См.: А. Верморелль. Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях, как 1848, так и последующих лет. СПб.: Издание Посадского, 1870.

[6] “Je ne veux être ni dupe, ni complice” (Я не хочу ни быть обманутым, ни обманывать других). Греви так ответил Наполеону III на предложение министерского портфеля. См.: Once a Month. An Illustrated Australasian Magazine, Vol. 3, Aug. 15, 1885, Victor Hugo by G.H.D. Gossip, p.101.

[7] В действительности Жюль Ферри отправил Жоли в тюрьму по обвинению в попытке государственного переворота 31 октября 1870 г.

[8] Племянник Рамо — герой философско-сатирического диалога Дени Дидро Le Neveu de Rameau, написанного предположительно в 1760-е годы — циничный, но не лишенный таланта прожигатель жизни.

[9] Морис Жоли. Об искусстве выходить в люди. В сборн. Современные французские писатели. Выпуск 2-й. — СПб.: Тип. А.М.Котомина, 1869, стр. 1-228; Recherches sur l’Art de Parvenir, par Un Contemporain. — Paris: Amyot, 1868.

[10] Joly, Maurice (1829-1878). Le Barreau de Paris: Études politiques et littéraires, par Maurice Joly. Paris: Gosselin, 1863.

[11] Морис Жоли. Разговоры Макиавелли и Монтескье в царстве мертвых. — Сан-Франциско, 2016; Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIX siecle, par un contemporain. Bruxelles: A.Mertens et fils, 1864.

[12] Дополнительные выборы в Законодательный корпус (нижняя палата) проводились 21 и 22 ноября 1869 г. в нескольких округах Парижа.

[13] «…avant tout, il ne faut pas être un pauvre diable». Цитата приведена в русском переводе по: Е.В.Тарле. Талейран. – Москва: Мол. гвардия, 1939. (ЖЗЛ).

[14] «дела стесненные», здесь – задавленный нуждою. См.: Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat / res angusta domi, sed Romae durior illis… (Juvenal; L. I, Sat. III, 165). Ювенал. Сатиры. — М.: «Худож. лит-ра», 1989.

[15] В оригинале именно так «l’escalier des Grands-Augustins», но где там лестница – установить не удалось. На старых фотографиях улицы des Grands-Augustins лестницы не видно.

[16] Рабочая окраина Парижа, 20 округ. Жоли собирался поехать в Бельвиль для выступления на предвыборном собрании.

[17] 31 октября 1870 года толпа ворвалась в парижскую ратушу (Отель-де-Виль) и захватила в плен правительство народной обороны. В толпе были многие будущие предводители Парижской Коммуны. Там оказался и Морис Жоли.

[18] Парижская Коммуна (La Commune de Paris) была провозглашена 8 марта 1871 г., и два с половиной месяца осажденным Парижем правил вооруженный «народ». Коммуна была жестоко подавлена правительственными войсками.

[19] Шла франко-прусская война, Париж был в осаде.

[20] Тюрьма Консьержери (La Conciergerie). Жоли находился в ней с 4 по 14 ноября 1870 г. Написал там автобиографическое сочинение: Maurice Joly, son passé, son programme par lui-même. – Paris: Lacriox, Verbœckhoven et Ce., 1870.

[21] По замыслу Жоли эта партия должна была объединить республиканцев левоцентристского и правоцентристского направлений. Le Tiers-parti républicain : lettres à M. Casimir Périer / par Maurice Joly. Paris: E. Dentu, 1872.

[22] Эдуард Дантю (Édouard Dentu) — парижский издатель, печатал более или менее все подряд, включая ультраправых и ультралевых авторов.

[23] Деклассированные, опустившиеся (фр.)

[24] Голодные, изголодавшиеся, жаждущие (фр.). Maurice Joly. Les affamés. Études de mœurs contemporaines. Paris, E.Dentu, 1876.

[25] Объявления о самоубийстве Мориса Жоли появились в газетах 19 июля 1878 г.

[26] Револьвер Лефоше 1855 г. обладает механизмом самовзвода, и Жоли мог выстрелить повторно, когда палец непроизвольно нажал на спусковой крючок второй раз.

[a27] Дом этот на набережной Вольтера находится прямо против Лувра, в створе моста Карусель.

Именной указатель

[a] Жюль Фавр (Jules Favre, 1809 — 1880) — Адвокат, министр иностранных дел в правительстве народной обороны (Gouvernement de la Défense nationale) и затем в правительстве Адольфа Тьера.

[b] Жюль Греви (Jules Grévy, 1807–1891) — Адвокат, президент национальной ассамблеи. Президент Франции с 1879 по 1887 гг.

[c] Жюль Ферри (Jules Ferry, 1832-1893) — Член правительства народной обороны, префект Парижа, затем – мэр Парижа и председатель собрания парижских мэров во время осады. Позже – министр просвещения и изящных искусств.

[d] Леон Гамбетта (Léon Gambetta, 1838-1882) — Адвокат, министр внутренних дел в правительстве народной обороны. Кроме прочего знаменит тем, что перелетел из осажденного Парижа в Тур на воздушном шаре над расположением прусских войск.

[e] Ларошфуко (La Rochefoucauld, 1613-1680) — Философ, писатель, автор знаменитого сборника афоризмов «Максимы».

[f] Талейран (Talleyrand, 1754-1838) — Остроумный, циничный, ловкий политик и дипломат, служивший всем режимам — от Людовика XVI до Луи-Филиппа.

[g] Барон де Витроль (Baron de Vitrolles, 1774-1854) — политик, ультра-роялист.

[h] Бурьен (Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, 1769-1834) — секретарь и биограф Наполеона I, дипломат. Получил-таки пост префекта Парижа во время 100 дней.

[i] Генерал Трошю (Louis Jules Trochu, 1815-1896) — генерал, председатель правительства народной обороны во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов.